腎移植

目次

1.腎臓病について

腎臓病は、腎臓の糸球体や尿細管が冒されることで腎臓の働きが悪くなる病気です。腎臓病には様々な種類があり、原因や症状、治療法が異なります。慢性腎臓病は慢性に進行するすべての腎臓病を示します。

回復が見込めないものを慢性腎不全(慢性腎臓病ステージ5)と言います。

腎臓の働きと低下した時の症状

腎臓は、背中側の上部に左右1個ずつあり、健康な腎臓は握りこぶし大の重さは1つ180g程度の臓器です。腎臓1つに約100万個のネフロン(糸球体と尿細管)と呼ばれるろ過装置があり、心臓から送られてきた血液をろ過して、老廃物や必要のない体液を尿として排泄します。| 腎臓の働き | 説明 | 腎機能が悪くなると出る症状 |

| 体液の調節 | 尿によって体内の水分量を一定に保つ | 浮腫(むくみ)、体重増加、尿量低下、夜間尿増加、頻尿 |

| 老廃物の排泄 | 老廃物を尿として排泄 | 倦怠感(だるさ)、食欲低下、意識混濁 |

| 電解質の調節 | 電解質(ナトリウム、カリウム、リン、カルシウムなど)の量や濃度を保つ | 浮腫(むくみ)、血圧上昇、高カリウム血症 |

| 酸塩基の調節 | 血液を中性に保つ | 呼吸が早くなったり、電解質バランスが崩れる |

| ビタミンDの活性化 | 骨を正常に維持するために必要なホルモンであるビタミンDを最終的に活性化する | 骨粗鬆症、骨異栄養症、骨折 |

| エリスロポエチンの分泌 | 赤血球の産生を促するホルモンであるエリスロポエチンを分泌する | 貧血 |

| レニンの分泌 | 血圧の調節するホルモンであるレニンを分泌する | 血圧上昇 |

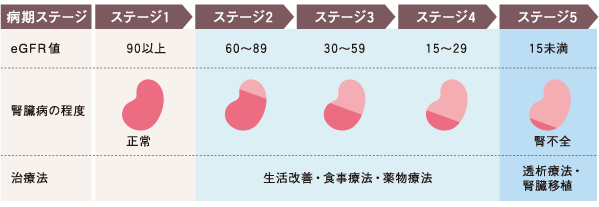

慢性腎臓病の病期によっての治療法

腎不全(慢性腎臓病ステージ5)の治療選択

腎臓病が進行し、回復が見込めないものを慢性腎不全といいます。腎不全とってしまったら、自分の腎臓では生命維持ができない状態です。そうなってしまったら、以下の腎代替療法が必要になります。①血液透析

血液ポンプを用いて血液を体外にとり出し、これを浄化する部分である透析器(ダイアライザー)に誘導して、老廃物および水分を取り除いた後に、再び体に戻す操作を連続して行います。週3回、1回4−5時間の透析時間が必要になります。②腹膜透析

自分の体の中にある腹膜を使用する事で、体の中の老廃物や余分な水分、ミネラルを透析液と一緒に体外へ排出し、尿毒症状を改善する透析療法の一つです。定期的に新しい透析液を腹腔内に4〜6時間入れて排出することを1日4回毎日行う療法です。③腎移植

新たな腎臓の提供を受けて手術によって移植し腎機能を回復させる方法です。長く生着して機能するために自己免疫を抑制するのに免疫抑制薬の継続が必要です。親や親族から2つある腎臓のうち1つを提供受ける生体腎移植と、亡くなった方から腎臓の提供を受ける献腎移植の2種類があります。腎移植は他の腎代替療法に比べ、拘束が少なく生活の質を保ちやすいです。腎代替療法の比較

| 比較点 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |

| 必要な薬剤 | 貧血、骨代謝、高血圧に対する薬剤 | 免疫抑制薬とその副作用に対する薬剤 | |

| 生活の制約 | 多い (週3回、4時間の通院が必要) | やや多い (自宅での透析液交換など) | ほとんどない |

| 食事、水分の制限 | 多い (タンパク、水分、カリウム、リンの規制) | やや多い (水分、塩分、リン) | 少ない |

| 手術の内容 | バスキュラーアクセス (シャント) | 腹膜透析カテーテル留置 | 腎移植術 |

| 通院回数 | 週3回 | 月1−2回 | 月1回 |

| 感染症の注意 | 必要 | やや必要 | 重要 |

| 悪性腫瘍の注意 | 必要 | 必要 | 重要 |

| その他 | 日本でもっと多く行われている腎代替療法 | 血液透析に比べ自由度があるが、継続年数に限界がある | 透析より束縛がなく、生命予後が最も良い腎代替療法 |

腎不全の予後

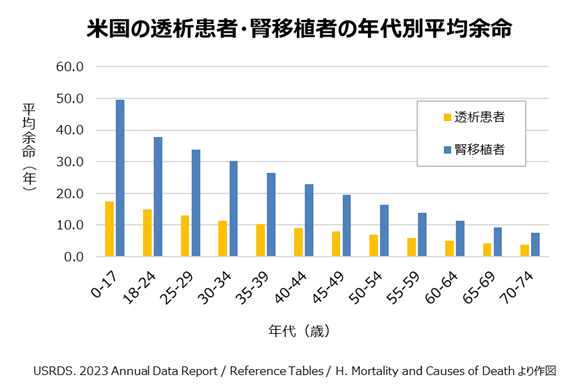

下の図は、アメリカの透析患者と腎移植患者の年代別平均余命ですが、どの年代を比べても透析療法より腎移植の方が、平均余命が長いです。ただし、日本の透析患者の平均余命はアメリカよりは長いですが、腎移植ほどはよくはありません。

2.腎移植について

新たな腎臓を手術によって移植することで失った腎臓の機能を回復することです。腎臓を提供するドナーと腎臓をもらうレシピエントの血液型が異なっても(ABO血液型不適合腎移植)術前に準備をすることで腎移植は可能です。最近では血液型が一致している腎移植と同等の成績です。基本的には、全ての末期腎不全の患者が腎臓移植の対象となります。透析期間の長さは関係ありませんが、肺炎などの活動性の感染症あるいは進行性の悪性腫瘍を合併している場合は、前もって完全に治療してからでないと移植術は受けられません。腎移植の種類、適応

a、生体腎移植

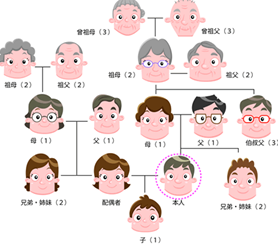

親や親族(6親等以内の血族か3親等以内の姻族)が自らの意思で2つあるうちの1つの腎臓を提供することによって成り立つ腎移植のことです。リスクの高いドナー(高齢者、基礎疾患のある方、高血圧など)や提供できないドナーもいるため術前に検査をしてから腎臓提供が可能かどうかが決まります。

生体腎移植ドナーガイドライン:http://www.asas.or.jp/jst/pdf/manual/008.pdf

親族の親等関係

親族の親等関係b、献腎移植

献腎移植(死体腎移植)は、約12,000人の腎不全患者さんが献腎移植を希望して日本臓器移植ネットワークに登録しており、このうち腎移植を受けることができる患者さんは毎年約200人前後(1~2%)で、移植を受けた患者さんの登録から移植までの平均待機期間は約15年です。献腎移植はいつ提供していただけるかわからないため、臓器提供が決まってから十分な術前検査をする時間もないです。そのため登録患者は移植登録施設の外来を毎年1回以上受診する義務があります。腎移植の現状、成績、予後

a、腎移植の現状

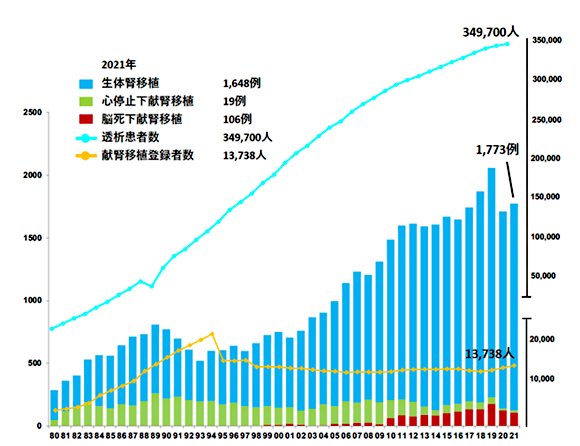

腎移植の推移 引用:ファクトブック2022

腎移植の推移 引用:ファクトブック2022コロナ渦の影響もあり、2020年の腎移植数は1,711例で、前年より346例減少しています。1989年より4〜5年間減少傾向にあった総移植患者数は次第に増加傾向にあり、2006年には年間1,000例を超え、2019年に初めて2,000例を超えました。移植数の増加は、献腎移植の緩徐な増加もありますが、最大の要因は生体腎移植数の増加です。生体腎移植数が増加した原因として、夫婦間など非血縁間の移植、血液型不適合移植、高齢者の移植が増加していることがあげられます。一方、腎不全で維持透析をしている患者は33万人を超え、末期腎不全となった患者のほとんどが血液透析で生命維持をしている状態です。腎移植を受けることのできている患者はわずか0.5%です。しかしながら、日本の腎移植の成績は世界でも最高峰であり、次にその成績と予後を示します。

b、日本の腎移植の成績、予後

①腎移植患者さんの年代別生存率

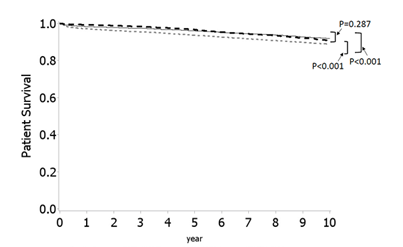

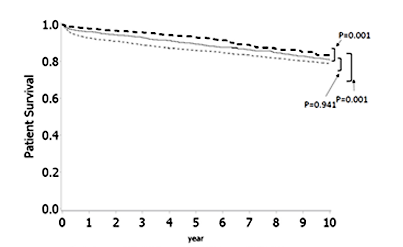

生体腎移植では1年で99.2%、5年で96.7%、10年で91.0%、献腎移植ではそれぞれ97.8%、92.9%、82.9%と血液透析に比べ生命予後は非常に良いです。 a 生体腎移植

a 生体腎移植

b 献腎移植

引用:ファクトブック2022

②腎移植患者さんの年代別生着率

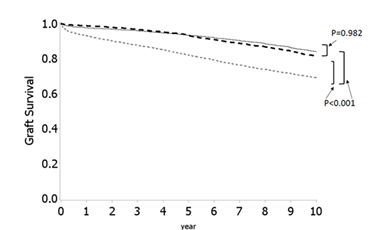

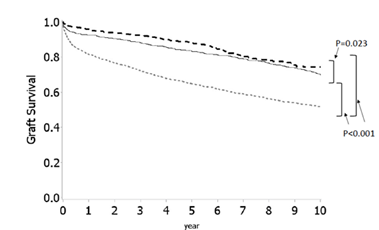

生体腎移植では腎生着率は1年で98.7%、5年で93.1%、10年で80.8%、献腎移植ではそれぞれ96.1%、87.9%、74.5%と以前に比べ年々に良くなっています。 a 生体腎移植

a 生体腎移植

b 献腎移植

引用:ファクトブック2022

実際の腎移植の流れ(外来、入院、手術、退院後)

1、生体腎移植をご希望の方へ

腎移植外来

診療案内

移植前外来は予約制です。

移植診療;1号館3階 泌尿器科外来でおこなっています。

移植外来診療日:毎週土曜日 9時〜12時(第2土曜日を除く)

初診は完全予約制です。予め外来予約をお願いいたします。

*ご予約以外でご不明点や電話相談をご希望の方は、移植レシピエントコーディネーター(遠藤 内線71475)移植担当医(中川 内線71156)までご連絡ください。

初回外来の予約

生体腎移植に関する初回診察は通院中の病院(医院)を通してご予約ください。

*医療機関様へ:医療連携室へFAX(03-5802-1227)してください。受診日決定後に紹介医師の元へFAXで返信いたします。

外来は土曜日午前中予約制です。

初回受診時(2〜3時間要します)

医師の紹介状、最近の検査データ、保険証、お薬手帳をご持参の上、ご来院ください。

コーデイネータと移植医が面談し、腎移植の説明を行い、実際に移植可能かどうか検査をさせていただきます。

生体腎移植を受けるためには、移植を受けられる方(レシピエントといいます)が自らの意思で移植を希望されていること、腎臓を提供される予定の方(ドナー)が、ご家族の方(夫婦間も含む)で自らの意思で腎臓の提供を希望されている方であることが必要になります。外来受診の際には、本人とドナーの方とご一緒に受診していただきます。

術前検査(1〜3ヶ月要します)

HLA 検査、リンパ球クロスマッチ:ドナー候補とレシピエント候補の適合性検査を行います。

適合性に問題なければドナーとレシピエントそれぞれ術前検査をします。

『レシピエント術前検査』

採血、心電図、心エコー、レントゲン、超音波、胃カメラ、CT、大腸カメラ、歯科受診、ワクチン、耳鼻科受診、糖負荷試験、婦人科検診(女性のみ)など

『ドナー術前検査』

採血、採尿、蓄尿検査、心電図、心エコー、レントゲン、超音波、胃カメラ、大腸検査、糖負荷試験、婦人科検診(女性のみ)など

移植前外来は予約制です。

移植診療;1号館3階 泌尿器科外来でおこなっています。

移植外来診療日:毎週土曜日 9時〜12時(第2土曜日を除く)

初診は完全予約制です。予め外来予約をお願いいたします。

*ご予約以外でご不明点や電話相談をご希望の方は、移植レシピエントコーディネーター(遠藤 内線71475)移植担当医(中川 内線71156)までご連絡ください。

初回外来の予約

生体腎移植に関する初回診察は通院中の病院(医院)を通してご予約ください。

*医療機関様へ:医療連携室へFAX(03-5802-1227)してください。受診日決定後に紹介医師の元へFAXで返信いたします。

外来は土曜日午前中予約制です。

初回受診時(2〜3時間要します)

医師の紹介状、最近の検査データ、保険証、お薬手帳をご持参の上、ご来院ください。

コーデイネータと移植医が面談し、腎移植の説明を行い、実際に移植可能かどうか検査をさせていただきます。

生体腎移植を受けるためには、移植を受けられる方(レシピエントといいます)が自らの意思で移植を希望されていること、腎臓を提供される予定の方(ドナー)が、ご家族の方(夫婦間も含む)で自らの意思で腎臓の提供を希望されている方であることが必要になります。外来受診の際には、本人とドナーの方とご一緒に受診していただきます。

術前検査(1〜3ヶ月要します)

HLA 検査、リンパ球クロスマッチ:ドナー候補とレシピエント候補の適合性検査を行います。

適合性に問題なければドナーとレシピエントそれぞれ術前検査をします。

『レシピエント術前検査』

採血、心電図、心エコー、レントゲン、超音波、胃カメラ、CT、大腸カメラ、歯科受診、ワクチン、耳鼻科受診、糖負荷試験、婦人科検診(女性のみ)など

『ドナー術前検査』

採血、採尿、蓄尿検査、心電図、心エコー、レントゲン、超音波、胃カメラ、大腸検査、糖負荷試験、婦人科検診(女性のみ)など

入院

術前準備

ABO血液型適合移植で移植7日前、ABO血液型不適合腎移植で移植14日前に入院となります。入院後は病棟オリエンテーションの後、透析、麻酔科受診、免疫抑制薬の感受性試験や血中濃度測定などを行い、手術に備えます。

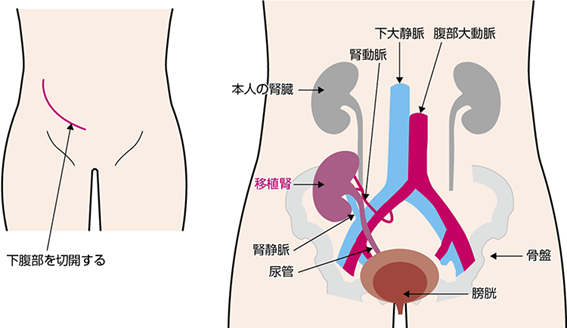

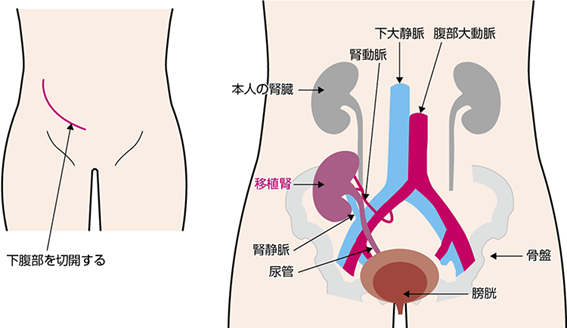

生体腎移植手術

移植腎は骨盤腔に移植され、腎動脈は内または外腸骨動脈に、腎静脈は外腸骨静脈にそれぞれ吻合され、尿管は新たに膀胱に吻合されます。

メディカルブレイン腎臓移植-末期腎不全

メディカルブレイン腎臓移植-末期腎不全

ドナー腎摘出術は、おなかを大きく切ることはなく、内視鏡を併用した手術方法を採用し、ドナーの方により負担の少ない手術となっています。

術後経過

レシピエントは、手術後翌日から食事開始、4日で歩行開始、1週間で点滴や尿道の管を外すことができます。急性拒絶反応がなければ術後3週間で退院できます。

免疫抑制療法の進歩により急性拒絶反応の頻度、重症度はかなり軽減しましたが、現在でも約5-7%のかたは急性拒絶反応を経験します。診断には腎生検が必要なこともあります。診断がついたら速やかに治療を行います。ステロイドパルス療法をはじめとする治療により急性拒絶反応の約90%は制御が可能になってきました。

ドナーは約7日間で退院となります。

退院準備

移植した腎臓の機能が安定したら隊員へ向けての準備は始まります。

免疫抑制薬の自己管理が退院後は必須となるため、薬剤師の指導のもと学びます。

食事管理についても腎臓病の保存期と同等の腎機能であるため長く腎機能を維持するには食事管理が大切ですので、ドナーさんと一緒に栄養士からの食事指導を受けてください。ドナーさんも腎臓を1つ提供しているため、腎臓病の保存期の状態となっているため、食事管理が大切となります。

ABO血液型適合移植で移植7日前、ABO血液型不適合腎移植で移植14日前に入院となります。入院後は病棟オリエンテーションの後、透析、麻酔科受診、免疫抑制薬の感受性試験や血中濃度測定などを行い、手術に備えます。

生体腎移植手術

移植腎は骨盤腔に移植され、腎動脈は内または外腸骨動脈に、腎静脈は外腸骨静脈にそれぞれ吻合され、尿管は新たに膀胱に吻合されます。

メディカルブレイン腎臓移植-末期腎不全

メディカルブレイン腎臓移植-末期腎不全ドナー腎摘出術は、おなかを大きく切ることはなく、内視鏡を併用した手術方法を採用し、ドナーの方により負担の少ない手術となっています。

術後経過

レシピエントは、手術後翌日から食事開始、4日で歩行開始、1週間で点滴や尿道の管を外すことができます。急性拒絶反応がなければ術後3週間で退院できます。

免疫抑制療法の進歩により急性拒絶反応の頻度、重症度はかなり軽減しましたが、現在でも約5-7%のかたは急性拒絶反応を経験します。診断には腎生検が必要なこともあります。診断がついたら速やかに治療を行います。ステロイドパルス療法をはじめとする治療により急性拒絶反応の約90%は制御が可能になってきました。

ドナーは約7日間で退院となります。

退院準備

移植した腎臓の機能が安定したら隊員へ向けての準備は始まります。

免疫抑制薬の自己管理が退院後は必須となるため、薬剤師の指導のもと学びます。

食事管理についても腎臓病の保存期と同等の腎機能であるため長く腎機能を維持するには食事管理が大切ですので、ドナーさんと一緒に栄養士からの食事指導を受けてください。ドナーさんも腎臓を1つ提供しているため、腎臓病の保存期の状態となっているため、食事管理が大切となります。

退院後

移植後1ヶ月

移植後早期は、免疫抑制薬の変動があることや、感染症を発症しやすいため週1回の外来検査でフォローします。

患者自身でも毎日体重測定、血圧測定、体温を測定し、変化があれば連絡をしてください。

移植後3-6ヶ月

移植後3ヶ月ごろには免疫抑制薬は維持量に変わってくるため、月1回の定期フォローに変わってきます。

移植後1年以降

長期間での合併症で注意しなければならないのは、悪性腫瘍です。早期発見のために定期的な癌のスクリーニング検査が大切となります。

また、腎機能の予後を左右するのが腎炎再発や抗体関連型拒絶反応です。

抗体関連型拒絶反応は、免疫抑制薬の飲み忘れなどによってできてしまったドナー抗原に対する抗体であり、それによって移植腎に起きる拒絶反応です。

きちんとした服薬管理と、定期的な検査が大切となります。

移植後早期は、免疫抑制薬の変動があることや、感染症を発症しやすいため週1回の外来検査でフォローします。

患者自身でも毎日体重測定、血圧測定、体温を測定し、変化があれば連絡をしてください。

移植後3-6ヶ月

移植後3ヶ月ごろには免疫抑制薬は維持量に変わってくるため、月1回の定期フォローに変わってきます。

移植後1年以降

長期間での合併症で注意しなければならないのは、悪性腫瘍です。早期発見のために定期的な癌のスクリーニング検査が大切となります。

また、腎機能の予後を左右するのが腎炎再発や抗体関連型拒絶反応です。

抗体関連型拒絶反応は、免疫抑制薬の飲み忘れなどによってできてしまったドナー抗原に対する抗体であり、それによって移植腎に起きる拒絶反応です。

きちんとした服薬管理と、定期的な検査が大切となります。

2、献腎移植をご希望の方へ

献腎移植登録の手続き:

献腎移植登録を希望される方は、移植外来を受診していただき登録します。その際採血を行い血液型とHLA(白血球の血液型)を調べさせていただきます。また移植医より腎移植に関する詳しい説明をさせていただきます。登録料は初回登録料が30,000円で、1年毎の更新料が5,000円となっています。

腎臓提供の決定:

腎臓提供される方(ドナー)が出た場合は、臓器移植ネットワークで提供者の血液型、HLAが調べられます。そこで登録されている方の血液型とHLAとの適合度を調べ、適合度の高い人が数名選ばれ移植候補者となります。この時点で移植施設より移植を受ける意思があるかどうか確認の連絡が入ります。

腎移植の実際:

腎移植を受けることを了承された方は、すぐに入院のために当院に入院していただくことになります。腎臓が摘出されてから移植されるまでの時間は短いほうが腎臓へのダメージが少ないので、できるだけ早く手術します。病院に着いたら、これまでの透析状況や合併症の状況を教えていただき、診察と採血、レントゲン、心電図などの検査をさせていただきます。腎移植の手術の前に、血液透析を1度行います。手術の時間は約3時間ぐらいです。献腎移植の場合、移植後すぐに尿が出る場合もありますが、多くの場合はしばらく尿が出ないので、その間は血液透析を行うことになります。通常は約6-8週間の入院となります。

免疫抑制薬について

私たちの体の中には自分以外のものが体に入るとそれを排除しようとする免疫機構があります。腎移植も自分以外の人からの臓器なので移植するとそれを排除しようとする免疫機構が働いて(=拒絶反応)腎臓を排除してしまうため、それをコントロールが移植には必須です。その治療法を、免疫抑制療法といい、色々な種類の免疫抑制薬を組み合わせて行います。免疫抑制療法を中止すれば移植後何年たっても移植腎は拒絶されてしまいます。1つの免疫抑制薬だけを使うのではなく何種類かを組み合わせることによって、拒絶反応を起こさせないようにして、できるだけ副作用を減らすようします。主にネオーラルかプログラフ(グラセプター)を中心にセルセプト、ソルメドロール、シムレクトで導入し、最終的には、ネオーラルかプログラフ(グラセプター)、セルセプト、ソルメドロールの3剤で維持します。個々によってお薬の感受性が異なるため、薬の血中濃度を測定しリンパ球の感受性を見ながら投与量を厳密にコントロールします。食品によっては免疫抑制薬の吸収に変動をきたすため注意必要なものがあります。

免疫抑制薬の一覧

| 商品名(開発名) | 一般名 | 使用方法 | 働き |

|---|---|---|---|

| サンデイミュン、 ネオーラル |

シクロスポリン | 維持免疫抑制薬 | Tリンパ球の働きを抑える(カルシニューリン阻害薬) |

| プログラフ グラセプター |

タクロリムス | 維持免疫抑制薬 | Tリンパ球の働きを抑える(カルシニューリン阻害薬) |

| サーテイカン | エベロリムス | 維持免疫抑制薬 | T・Bリンパ球の増加を抑える(mTOR阻害剤) |

| イムラン | アザチオプリン | 維持免疫抑制薬 | T・Bリンパ球の増加を抑える(代謝拮抗薬) |

| ブレデイニン | ミゾリビン | 維持免疫抑制薬 | T・Bリンパ球の増加を抑える(代謝拮抗薬) |

| セルセプト | ミコフェノール酸モフェチル | 維持免疫抑制薬 | T・Bリンパ球の増加を抑える(代謝拮抗薬) |

| メトトレキセート | メトトレキセート | 維持免疫抑制薬 | T・Bリンパ球の増加を抑える |

| プレドニン | プレドニゾロン | 維持免疫抑制薬 拒絶反応治療薬 |

免疫全般を抑える(副腎皮質ホルモン) |

| ソルメドロール | コハク酸メチル・ ナトリウムプレドニゾロン |

維持免疫抑制薬 拒絶反応治療薬 |

免疫全般を抑える(副腎皮質ホルモン) |

| シムレクト | バジリキシマブ | 維持免疫抑制薬 | Bリンパ球の増加を抑える(抗体製剤) |

| スパニジン | グスペリウムヒドロクロライド | 拒絶反応治療薬 | 代謝拮抗薬 |

| セナパックス リツキサン |

ダクリズマブ リツキシマブ |

維持免疫抑制薬 拒絶反応治療薬 |

Bリンパ球の増加を抑える(抗体製剤) |

| サイモグロブリン | 抗ヒト胸腺細胞 ウサギ免疫グロブリン |

拒絶反応治療薬 | Tリンパ球の増加を抑える(免疫グロブリン) |

| ボルテゾミブ | ベルケイド | 拒絶反応治療薬 | Bリンパ球の増加を抑える(分子標的薬) |

腎移植に関わる費用について

腎移植に関する医療費は健康保険や各種医療保障制度が利用できるので、自己負担額は低額で済みます。以下の医療保障制度を組み合わせると入院費の自己負担の多くは1−2万円/月以下となります。通院における医療費も同様に他の補助が受けられます。生体腎移植のドナーの移植に関連する検査費用や手術代もレシピエントの医療費から出ます。ただし、腎移植術がなんらかの理由でできなかった場合は、ドナーの検査費用は自費になります。

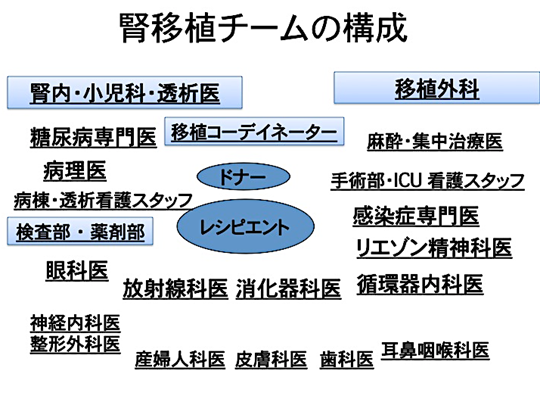

順天堂大学腎移植チーム構成、体制

順天堂大学腎移植チームの特色として、泌尿器科、腎臓内科、小児科、臨床薬剤師、移植コーデイネータとの連携体制があります。患者さんには手術を担当する泌尿器科のほか、必ず内科医または小児科医に主治医となっていただき、チーム医療を行っています。

お問い合わせ先

tel:03-3813-3111Fax:03-5802-1227

移植担当医:泌尿器科 中川 由紀/ 小笠 大起

移植コーデイネータ 遠藤 涼子