脊椎疾患

頚椎疾患

頚椎症性脊髄症・頚椎症性神経根症

頚椎症とは加齢などにより椎体をつなぐクッションの役割をしている椎間板変性が進行して頚椎の各所に負担が増加した結果、骨がとがるように変形し骨棘を形成することや、靭帯が厚くなることです。その結果として脊柱管にある脊髄そのものが圧迫され両手足に麻痺などの症状が生じたものを頚椎症性脊髄症、脊髄から出て腕へ伸びる神経(神経根)が圧迫され片方の腕の痛みや麻痺症状が生じたものを頚椎症性神経根症といいます。

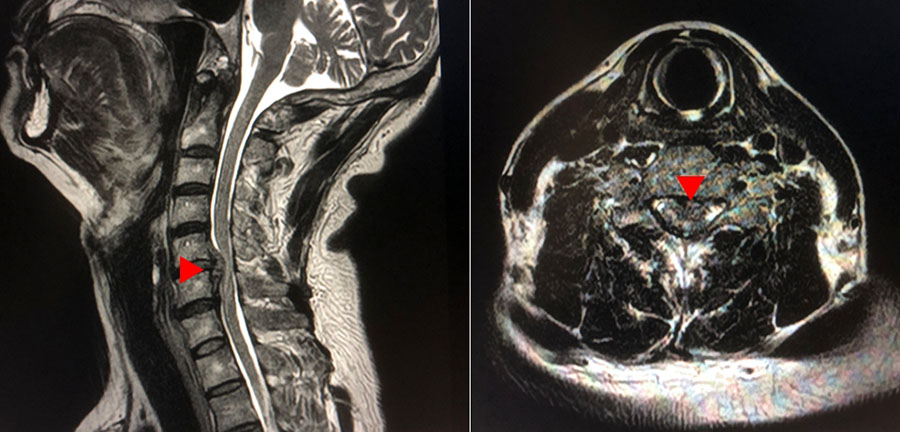

頚椎椎間板ヘルニア

頚椎の個々の骨の間でクッションの役割をしている椎間板が、加齢や負荷により後方に飛び出すことによって起こります。しばしば誘因なく発症し30~50歳代に多いといわれます。悪い姿勢での仕事や激しくぶつかるスポーツなどが誘因になることもあります。飛び出す場所により神経根または脊髄の圧迫、あるいは両者の圧迫が生じ、上記の頚椎症性脊髄症や神経根症と同じ症状が出現します。

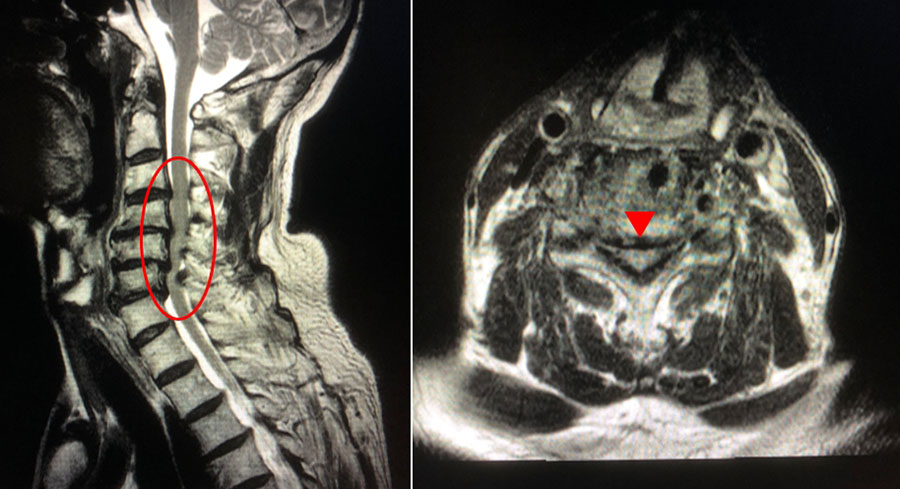

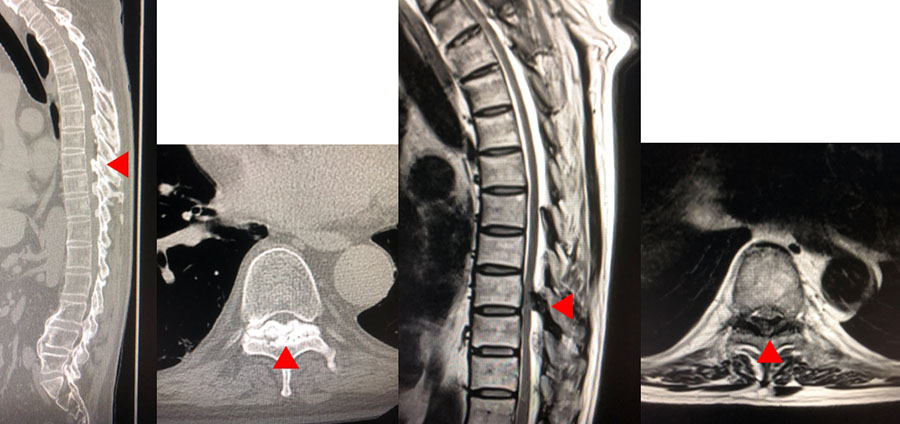

頚椎後縦靱帯骨化症

厚生労働省の特定疾患治療研究事業の対象疾患です。頚椎は全部で7つあり、いくつかの靭帯によって連結されています。これらの靱帯のなかで椎体の後面で、頚椎を縦に連結している靭帯を後縦靱帯といいます。この後縦靭帯が骨化して脊髄を前方から圧迫する病気が後縦靭帯骨化症です。無症状で偶然に発見されるか、軽症で診断される方が大半ですが、上下肢の痺れや、巧緻機能障害(不器用になること)、運動障害、排尿障害などの症状が出現する場合は手術が必要になります。

胸椎疾患

胸椎後縦靱帯骨化症

厚生労働省の特定疾患治療研究事業の対象疾患です。基本的な病態は頚椎後縦靭帯骨化症と同様ですが、靭帯骨化が生じる部位によって呼び分けます。従来、発生頻度は頚椎と比較し低いとされていましたが、画像診断や知見が進み増加傾向です。症状が保存治療では改善しないことが多く、病態は進行性のため早期に手術となることがあります。骨化巣は広範囲に及ぶこともあり、当センターでは後方除圧固定術をおこなうことが多いですが、前方から骨化巣を取り除く場合もあります。

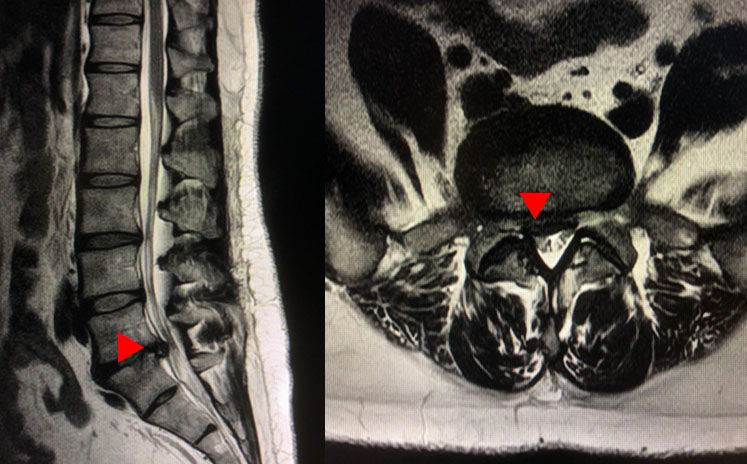

胸椎黄色靱帯骨化症

厚生労働省の特定疾患治療研究事業の対象疾患です。脊髄の後方にある黄色靭帯が骨化し、大きくなることで脊髄・神経を圧迫します。胸椎と腰椎の移行部に生じることも多く、通常の検査で発見するのが難い傾向にあります。一般的に脊髄症状が出現すると症状の進行が早く、初発は下肢の痺れが出現し進行すると歩行障害の原因となるため、発見後早期に手術が必要となることがあります。手術としては椎弓切除術や骨化巣切除、固定術併用もおこなわれます。

腰椎疾患

腰部脊柱管狭窄症・腰椎すべり症

腰部脊柱管狭窄症は、加齢により腰椎部分の靭帯の肥厚や骨の変形により神経の通り道が狭くなり、神経を圧迫することで下肢の痺れや痛みが生じます。また腰椎すべり症では椎体の異常可動性により、神経症状を増悪させます。特徴的な症状として間歇性跛行(歩行中に下肢痛・痺れが悪化して歩行困難となり、休憩すると症状が軽減)を認めます。薬物治療や運動療法で改善がない場合は手術が必要となることがあります。

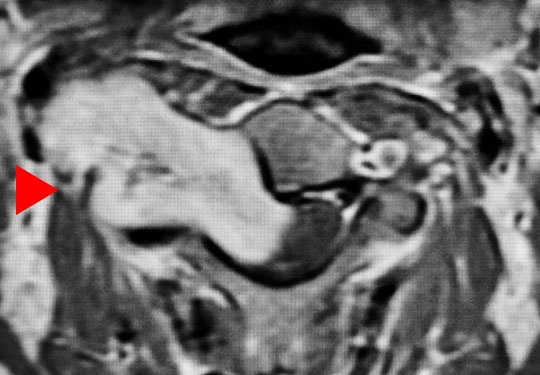

腰椎椎間板ヘルニア

腰椎の椎体間にある椎間板というクッションの一部が外に飛び出して神経を圧迫している状態です。症状は腰痛と下肢痛(坐骨神経痛)・痺れで、中には下肢筋力低下や排尿・排便に関連した神経障害を来すものもあります。原因として加齢や環境要因(動作・労働)・遺伝的要因などが挙げられます。鎮痛薬やブロック治療でも改善しない場合は手術が必要になることもあります。

その他疾患

骨粗鬆症性椎体骨折

骨粗鬆症では加齢に伴い骨量減少と骨質低下が生じて骨折の危険性が高まります。転倒などの軽微な外傷でも全身の至る所に骨折が生じることがあり、中でも脊椎を骨折することを骨粗鬆症性椎体骨折といいます。腰痛や背骨が曲がる(脊柱変形)原因になり、潰れた椎体が神経を圧迫すると下肢痛や痺れ、筋力低下などの神経障害を来すこともあります。骨粗鬆症治療とともに、症状や骨折の状態によっては手術が必要になることもあります。

脊椎腫瘍・脊髄腫瘍

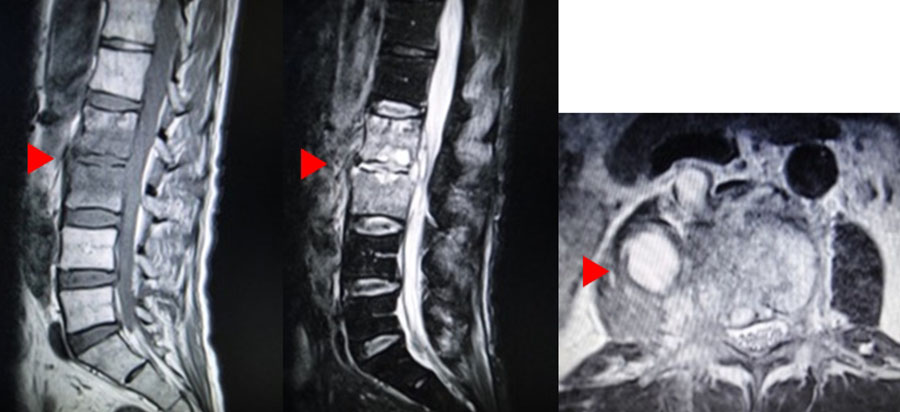

神経鞘腫

神経鞘腫は全脊髄腫瘍の約30%を占め、最も頻度の高い腫瘍です。脊髄から分岐した神経(神経根)より発生し、感覚神経由来のものがほとんどです。良性の腫瘍ですが、神経根が障害されることからくる痛みや、脊髄を圧迫して上下肢の麻痺を起こします。硬膜の内部、外部、または双方にまたがって発育することがあります。また非常に稀ですが、脊髄内に発生する場合もあります。

髄膜腫

髄膜腫は全脊髄腫瘍の約20%を占め、2番目に多い脊髄腫瘍です。脊髄を包んでいる硬膜あるいはくも膜から発生します。中高年の女性に多く、胸椎レベルに発生頻度の高い腫瘍です。脊髄を圧迫して、歩行障害などの脊髄症状の原因となります。通常は良性腫瘍ですが、悪性度が高い腫瘍もあります。上衣腫

脊髄の内部に発生する髄内腫瘍のうち、最も頻度の高い腫瘍です。脊髄の中心部に存在する中心管という構造物を構成する、上衣細胞より発生します。脊髄内に空洞や嚢胞を形成することもあります。通常は腫瘍と脊髄との境界は明瞭で、全摘出することが可能です。

星細胞腫

脊髄内に存在する神経細胞の働きを助ける星膠細胞(アストロサイト)から発生する腫瘍です。脊髄髄内腫瘍の中で上衣腫に次ぐ頻度の腫瘍です。悪性度は4段階(グレード1〜4)に分類されます。一般的には腫瘍と正常の脊髄の境界は不明瞭であり、腫瘍を全て摘出するのが困難であることが多いです。腫瘍が残存することが多いため、手術後に放射線治療や化学療法を追加し、治療をおこなうことがあります。

転移性脊椎腫瘍

転移性脊椎腫瘍は、中高年以上の方や、現在、もしくは以前に癌に患っている方に生じます。肺癌、乳癌、前立腺癌、腎癌からのものが多いです。腫瘍が骨の中に発育することで、脆くなって骨折し痛みを生じます。脊髄神経を圧迫し、麻痺や感覚障害、排尿排便が困難になることもあります。神経が障害されると重篤な後遺症が残る可能性が高くなるため、緊急で手術をおこなうこともあります。もし病変が早期に発見された場合は、たとえ症状が出ていなくても、骨折を防止するために治療開始(手術や放射線治療、薬物治療)を検討します。

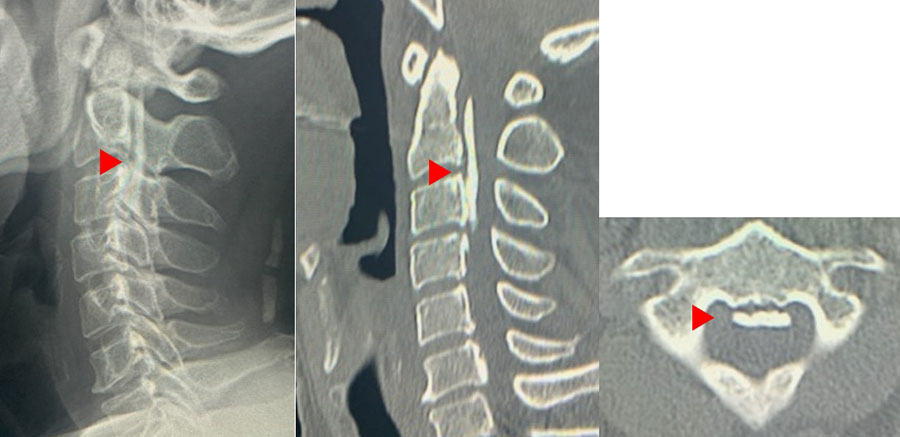

化膿性脊椎炎

化膿性脊椎炎は細菌や結核菌が椎間板や椎体で増殖し、これらを破壊してしまう病気です。腰痛を認めますが、発熱は必ずしもあるわけではありません。進行すると痺れや麻痺を生じることもあります。難治性の感染症で、最低でも6週間の抗生剤治療を要し、重症例では手術になることもあります。MRIやCTで発見されることが多く、初期にはレントゲンではわからないこともあります。特に糖尿病や免疫疾患のある方、ステロイド内服中の方は注意が必要です。

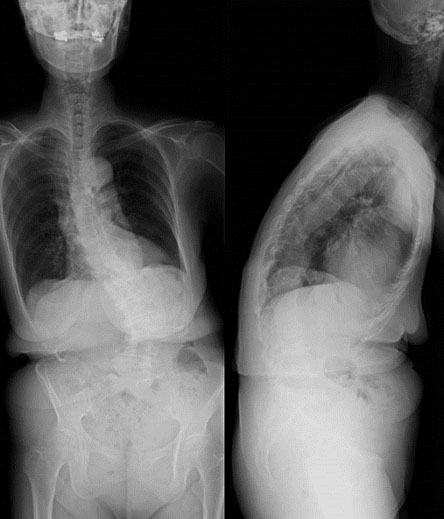

脊柱後側弯症

脊柱が捻れることにより左右に曲がる病気を側弯症、前に倒れてくる状態を後弯症、両者を同時に伴っているものを後側弯症といいます。その原因には加齢とともに椎体間にある椎間板が変性したり脊椎自体が変形してくることに加え、日常でのバランスの悪い姿勢(猫背、足組みなど)、膝や股関節などの病気に関連していることもあります。重度の場合には神経の通り道である脊柱管に狭窄をきたし、下肢痛・痺れや筋力低下が現れます。典型的な症状としては立位保持障害、疲労性腰痛、逆流性食道炎などが生じ、場合によっては矯正固定手術が必要となることもあります。