- 順天堂大学医学部附属順天堂医院

- 診療科・部門

- センター等

- がん治療センター

- 患者さんとご家族を支援するプログラム

- 公開講座での質疑・応答

- 第32回市民公開講座

第32回市民公開講座

講演1:「がんと食事の付き合い方」

質疑応答

全て開く

- できるだけ長生きするためには、BMIが25必要という記事をよく見ます。25は肥満とされる日本では他の病気も併発する危険性はないのか教えてほしい。

-

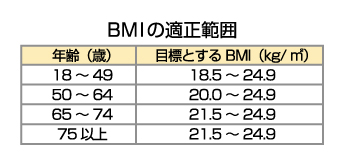

高齢者(65歳以上)の目標体重は、以前は一律BMI22が望ましいと考えられてきましたが、必ずしも当てはまらず、瘦せすぎもよくないことが分かってきました。高齢者では、フレイル(虚弱)の予防と生活習慣病の予防の両方を配慮し、BMIの下限は21.5以上と高めの目標となっていますので、21.5~25未満となるに体重管理してきましょう。やせ型で、体重を増やしたい場合は、食事をバランス良くとりながら、徐々に体重を増やしてください。

各年齢のBMIの目標値は以下をご参照ください。

- すい臓がんに関しては、どんなことに気を付けるべきか教えてほしい。

-

栄養状態や体重の維持のために、基本的には主食、主菜、副菜を揃えて、3食食事を摂ってください。血糖値が上がってきた場合は、間食や菓子類、加糖飲料の摂取は控えてください。手術を控えている場合は、栄養状態の維持、改善が大切ですので、食事管理をしっかり行ってください。手術後は退院前に栄養相談を行って、食事の摂り方を理解しておきましょう。

- 前立腺がんに関しては、どんなことに気を付けるべきか教えてほしい。

-

基本的には栄養状態や体重の維持のために、主食、主菜、副菜を揃えて、3食食事を摂ってください。化学療法や放射線治療で食事に影響する症状があるなど不安や心配なことがある場合は、栄養指導を受けることをお勧めします。

- 食べる内容、量が少なくなった時におすすめのメニューを教えてほしい。

-

少量で栄養が摂れる献立例としては、牛乳や生クリームを使用したグラタンやポタージュ、栄養価の高い卵を使用したお料理も良いです。なかなか食事量が増えない時は、栄養補助食品の利用もご検討ください。

- 粘膜(口腔内、胃腸)が荒れている時、家庭で作りやすく食べやすい食事について教えてほしい。

-

雑炊、ポタージュ、グラタン、ポトフなど薄味で柔らかく調理したものが食べやすいです。熱いものは冷ましてから食べましょう。口当たりの良いアイスクリームや酸味の少ないりんごなどのゼリー・ジュース、やわらかい菓子類は食べやすいです。

- YouTubeでの医師などによる食事について、考え方がずいぶん違うように思います。何を信じたら良いのかわからなくなっているので、教えてほしい。

-

患者さんの病状や症状によって、食事の摂り方が変わってきますので、一概にはご回答が難しいですが、栄養相談では現在の状態や症状に合わせた食事のご提案が可能ですので、一度受けてみてください。

- 遺伝性ではない場合は、どういう理由でがんになりやすいのか、がんになりやすい体質は食事で改善や予防は出来るものなのか教えてほしい。

-

がんは、喫煙、飲酒、食事、運動習慣、体格(肥満)、感染(ピロリ菌、B型・V型肝炎ウイルスなど)、化学物質など様々な要因によって発症していると考えられています。詳しくは、「国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス がんの発生要因と予防」(アドレス:https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/factor.html#anchor4)を参照してみてください。

以下、引用になります。

- 胃がんのため、早期膨満感や胸やけにより食が細り、必要なエネルギーが採れず困っているため、アドバイスがほしい。

-

1回の食事量が少ない場合は、1日の食事の回数を5~6回に分けて食べる分食を取り入れてみましょう。油脂類は胸やけを増強しやすいため、摂り過ぎには注意し、普段の食事に消化吸収の良いMCTオイル(中鎖脂肪酸)や乳化されている生クリームやマヨネーズを少量から使用してみてください。徐々に栄養量が増えてきます。栄養補助食品の利用も良いと思います。

- 添加物やサプリの身体への影響について教えてほしい。

-

食品添加物には発がん性のあるものもありますので、できる限り避け、素材そのものの使用や食品添加物無添加の製品を選択することをお勧めします。サプリメントは食事の補助となるため、必要に応じて使用しても良いと思いますが、処方されている薬との相互作用もありますので、使用する前に医師や薬剤師に相談しましょう。

- がんができると咀嚼機能は低下するのか教えてほしい。

-

がんの発生した場所によります。口の中や食道など咀嚼や飲み込みに影響のある場所に発生した場合は、低下する可能性があります。また、体重減少し、筋肉量が落ちてくると、咀嚼がしづらくなり、食事中に疲れてしまい、食事量が減少することもありますので、注意が必要です。

- ブドウ糖ががんの餌になるとの事ですが、ブドウ糖の点滴や、ブドウ糖を含む(或いは最終的にぶどう糖に分解される)食品、食材は、ガン患者にとっては、やはり禁忌なのか教えてほしい。

-

身体に必要な三大栄養素の一つが糖質になります。ブドウ糖はがんの餌と言われていますが、私たちの身体にも必要な栄養素です。治療に耐える体力を培うためには、たんぱく質、脂質、糖質をバランス良くとり、栄養状態を良くしておく必要がありますので、必要量の摂取をお勧めします。バランスの良い食事の摂り方や適量など詳しく知りたい方は、栄養相談をご利用ください。

- 糖分はがんの餌になると聞きました。でも、脳の栄養源は糖だとも聞いたことがあります。糖分の1日の目安は、どれくらい摂取可能なのか教えてほしい。また、チョコレートだとカカオ成分が高いものなら食べてもよいのか教えてほしい。

-

糖質の1日の目安量は、一般的には必要エネルギーの50~60%となります。1日の必要エネルギーが1,800kcalの方の場合は、900~1,080kcal、糖質量として225~270g必要となります。チョコレートの摂取は問題ないです。チョコレートに含まれるポリフェノールは、抗酸化作用を持ち、健康促進への効果が期待できることが分かってきています。カカオの多いチョコレートは糖質量も少ないため、お勧めです。

- 乳がんは、再発防止のためにも太りすぎないようにという話をよく聞きます。講演では、がんに罹患すると体重が減少する傾向があるとのことですが、がんによって体重の増減傾向は異なるのか教えてほしい。

-

がんの治療中は口内炎などの症状や食欲不振から食事量が減少して、体重減少が起きやすいですが、食欲が回復してくると体重増加は見られます。肥満は生活習慣病を発症する要因となりますので注意が必要ですので、適正体重を目標に管理をしていきましょう。

- 身長が1.7mの場合、一日あたり3Lの水分摂取が必要との計算結果になりますが、具体的にはどのように摂取すればよいのか教えてほしい。

-

身長が1.7mの方の場合、必要水分量は約2L~3Lになります。食欲があり、通常通り食事が摂れている場合は、食事からの水分量が1L~1.5Lとれますので、残りの1L~1.5Lの水分摂取が目標です。食事が食べられない時は、可能な限り食事量に合わせて、補給する水分量を増やしてください。

- 白い食材(白米や小麦粉等)は食べない方が良いと、以前本で読んだことがあり、それからずっと玄米を食べています。良いと言われればそれに従ってしまいます。色々な情報の中、気を付けるべきことを教えてほしい。

-

白い食材(白米や小麦粉等)を食べない方が良いと言われる理由は、玄米や未精製の小麦粉の方がビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素の含有量が多く、特に、食物繊維は血糖の急激な上昇を抑え、便通を整えるなどの効果があるからです。玄米や未精製の小麦粉を使用した製品を問題なく食べられれば、いつもの食事の取り入れて良いと思いますが、どうしても食べられない方や食欲が落ちている場合は、無理に取り入れるのも辛いと思います。食事の摂り方(食事のバランスや食材の選び方など)を工夫すれば、ビタミンやミネラル、食物繊維の摂取を増やすことは可能ですので、無理に取り入れなくても良いと思います。栄養相談では食事の摂り方についてアドバイスができますので、是非ご活用ください。

- YouTubeなどの医師による解説動画で摂取しない方がいいと説明しているものを視聴していますが、それは真実なのか教えてほしい。(例)加工食品、乳製品、糖分、動物性食品、特に豚肉(ホルモンに関わるタイプのがんの場合)

-

がんは、喫煙、飲酒、食事、運動習慣、体格(肥満)、感染(ピロリ菌、B型・V型肝炎ウイルスなど)、化学物質など様々な要因によって発症していると考えられています。化学物質が含まれる加工食品(特に、加工肉)は、できれば避けた方が良いと思います。乳製品、糖分、動物性食品、豚肉については、過剰摂取は避けたいですが、身体に必要な栄養素も含まれますので、適度に摂りたいものです。

- がんと診断された場合、身体のどの場所のがんでも進行を遅らせるような食事療法のようなものはあるのか、もしくは、がんにとって進行を早めてしまう食べ物はあるのか教えてほしい。

-

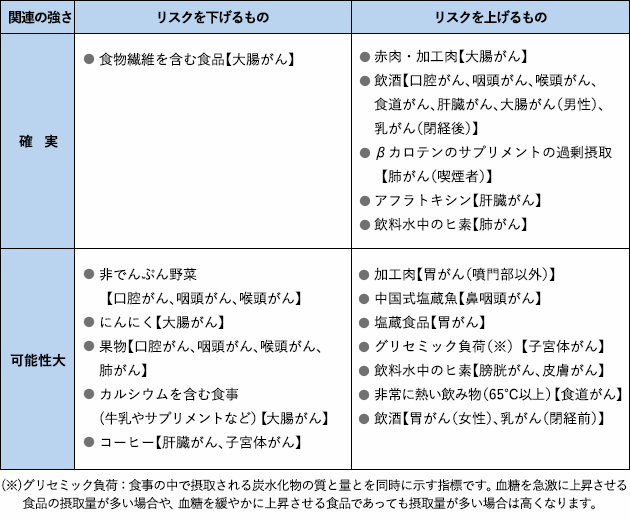

がんに良いとされる様々な食事療法がありますが、進行を遅らせる食事療法として確立されたものは難しいと思います。前項でもお伝えしましたが、がんのリスクを下げる食品とリスクを上げる食品については分かってきていますので、その点を参考にしていただいても良いかもしれません。がんと診断されてから、治療が始まると思いますが、まずはしっかり食事を摂って、治療に負けないような身体づくりを目指していただければと思います。

講演2:「がんと診断された方に、知ってほしい社会保障制度」

講義内で『オンライン資格確認導入医療機関では、マイナ保険証の活用によって、限度額適用認定証や減額認定証の取得なしに、窓口での支払額が自己負担限度額までとなる』と説明させて頂きましたが、減額認定証の対象となる非課税所得の方や、資格や所得等の変更後の情報がマイナ保険証に反映されるまでの間に利用する方など、減額認定証や限度額適用認定証の事前申請および医療機関での窓口提示が必要になる場合があります。医療費が高額になる際には念のため、ご加入の保険者へご確認頂くことをお勧め致します。

質疑応答

全て開く

- がん治療中で仕事が難しくなった場合に使える制度を教えてほしい。

-

就労の継続が難しく、休職や退職を考える場合、まずは、会社の上司の方や人事、ハローワークなどにご相談ください。諸条件ありますが、会社の就業規則のなかに利用できる規則や復職も含めて活用出来る制度もあります。休職の際に活用できる傷病手当金の受給などの一般的な社会資源については、今回の講演内容をご覧頂けますと幸いです。

(※自営業者の方は、傷病手当金、雇用保険(基本手当)の延長などは対象外です)

- 退職せざるを得なかった場合、前勤務先健康保険の任意継続から国民健康保険に切り替えた方が良いタイミングについて教えてほしい。

-

加入している健保の種類や、お住まいの地域によっても条件が異なってくるため、一概には言い難いです。強いて言えば以下のポイントなどで、健保と国保のメリットとデメリットとを比較・検討して頂いて、切り替えのタイミングを判断することをお勧めします。

- 保険料の比較(任意継続時の健保の保険料と国保の保険料)

- 付加給付の有無(健保独自の付加給付がある場合、退職後も継続して受けられるか)

- 高額療養費の多数回該当(国保に切り替わる場合、多数回該当の回数カウントがリセットされます)

- 治療スケジュール(切り替えで高額療養費の多数回該当の回数カウントがリセットされますので、入院加療なのか、通院加療なのか、高額な治療費がかかる期間がどの位見込まれるか、も検討材料のひとつになるかと思います)

- 企業の人事部に所属する立場の人間として、社員でがんと診断された方が相談に来た場合、まずどのような話を切り出すのがよいのか教えてほしい。社会保障や働き方の案内の仕方のアドバイスをいただきたい。

-

当日講演の質疑応答にて、①どのような話を切り出すと良いか ②社会保障や働き方の案内の仕方についてお話させて頂きましたが改めてお伝えさせて頂きます。

①がんと診断を受けて今後の治療についてどう受け止めておられるか、仕事に対してどのような不安を抱いているか 本人のお気持ちをまずお聞きになって頂くと良いかと思います。

②会社独自の制度(付加給付、休業補償など)があればご案内頂けたらと思います。休職中のがん患者さんの復職に際して就業支援奨励金などを設けている自治体もあります(中小企業限定など諸条件あり)。一般的な社会保障制度については、かかりつけの病院のSWへのご相談をご助言頂くのもひとつかと思います。

- 女性の会社員です。生命保険やがん保険には加入し、利用していますが、高額医療費以外の公的補助や、死去した場合、遺族年金を遺族が受け取ることが出来るのか等、知識がないため、教えてほしい。

-

高額療養費以外の公的補助については、講演内容をご覧ください。遺族年金については、日本年金機構のHPをご確認頂けたらと思います。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html

- 抗がん剤の副作用で特に頭髪が影響を受けるようですが、カツラ等の費用補助等について教えてほしい。

-

アピアランス支援事業(ウィッグの購入等にかかる費用の助成)を行っている自治体も増えてきています。お住まいの地域のHPなどで検索してみて頂けたらと思います。

- がんで余命幾ばくもない人が、障害者手帳の申請や障害年金の申請を行う事例はあるのか教えてほしい。また、そのような申請を行う方は、全体のおよそ何割程度なのか教えてほしい。

-

がんの種類や身体の状態によって、身体障害者手帳や障害年金の申請を行う事例はあります。しかし、申請手続きの支援にSWが必ず携わっているわけではないため一概に何割と回答することは難しいです。講演内でも同様の内容をお話しております、ご覧頂けたらと思います。

- 高額療養費はその月にかかった費用を基に計算されると思うのですが、月の途中で支払いがあった場合、どういう計算方法になるのか教えてほしい。

-

同月内で複数回診察、処方などがあった場合の支払いについては、2回目以降の会計時、1か月内にかかった総医療費を元に算出し、追加分のみ請求となります。(例えば【69歳以下の方で、区分エの方の場合】月はじめ1回目の診察治療時に57600円お支払いされた場合、同月内の2回目・3回目の受診時には請求額は0円になります)

しかし、あくまでも入院、外来は別、医療機関毎 の計算になることに留意が必要です。

- 個人的には病名確定後すぐ利用したのですが、メディカルソーシャルワーカーの存在を知らない患者さんも多いと思うので、多くの患者さんたちがより利用しやすいように存在をさらにアピールいただけると非常にありがたいです。

-

有難うございます。院内に相談窓口のご案内を掲示させて頂いてはおりますが、目につきやすい場所の掲示等につきましては、今後検討して参りたいと思います。

- ホームページに掲載されている、第12回市民公開講座の質疑応答にある「制度についての相談・説明は入院・退院のどの段階で聞けるのでしょうか。」について、内容に更新点があれば教えてほしい。

-

第12回市民公開講座の質疑応答もご覧頂きありがとうございます。内容に変更点・更新点はありません。

- 会社員(正社員)、がん治療通院中ですが、利用できる制度がないか相談に伺うタイミングは、治療を理由に会社へ休職・退職の意向(日程を含む)を伝える前と後ではどちらがお勧めか教えてほしい。

-

病院のSWにご相談頂くタイミングは、休職をお申し出になる前が良いと思います。治療費が高額になりそうな場合や休職を検討される際には、高額療養費や傷病手当金の活用などの一般的な社会資源の概要をSWからお聞きになって頂いた上で会社へご相談して頂くとよりスムーズな制度の手続きに繋がるかと思います。

休職中の方が退職をお考えになられている場合も、活用出来うる社会資源を申請出来るよう、退職前にご相談頂くことをお勧めしています。