- 順天堂大学医学部附属順天堂医院

- 診療科・部門

- 診療科・外来部門

- 循環器内科

- 対象疾患・治療⽅法

- SHD(Structural Heart Disease)に対するカテーテル治療

SHD(Structural Heart Disease)に対するカテーテル治療

Index

ASO(Amplatzer Septal Occluder: 心房中隔欠損閉鎖栓)

当院では、先天性心疾患の約7%を占めるとされている心房中隔欠損症(ASD: Atrial Septal Defect)に対するカテーテル閉鎖術(経皮的心房中隔欠損閉鎖術)は、Amplatzer Septal Occluder(ASO)を用いて行われます。ASOは、2005年に日本国内でも輸入承認が得られ、2006年4月から保険償還されて、2014年末までに国内で6200例以上の症例で行われており、2014年末時点で国内57施設が認定(*)を受けており、治療を受けることが可能となっています。当院では2013年よりこの治療を開始しており、従来からの外科治療と異なり、より低侵襲で欠損孔閉鎖が可能となっています。国内での治療による死亡例は無く、これまでに行われた症例のうち、脱落やerosion(心臓周囲へのデバイス圧排に伴う出血)によって、レスキュー手術となった症例も僅か30例と、安全かつ有効な治療法として広く認知されるようになりました。

心房中隔欠損症(ASD)の病態

新生児期小児期での肺体血流比(Qp/Qs)高値例では、早期に右心不全から肺高血圧へと移行するため、Eisenmenger化(左 → 右シャントは減少して右 → 左シャントへ移行)する前に外科的修復を受けることが多い。小児例でも左 → 右への短絡量が少なければ、学童期を待って修復(多くは経皮的にASOで修復)をすることが可能です。また、成人例の多くは生下時より欠損口があるため、日常生活の不都合を感じていないことが多いことが特徴です。成人例の一部の方々は、小児期より欠損孔の開存を知らされていることもあるが、気づかれずに成人を迎えていることも多く、健診時のECG異常やX-P異常で初めて指摘されることもしばしばです。

小児期の左 → 右短絡が少量であっても、長期の右房・右室容量負荷により、右心系の拡大が生じると、欠損孔の拡大に伴う短絡量の増大が見られるようになり、Qp/Qsの上昇を認めるようになります。

また、心房負荷に伴い上室性期外収縮が頻発したり、心房細動へと移行することがあり、心房細動例では抗凝固療法が終生必要となります。ASDが原因の場合は、まず心房細動のカテーテルアブレーション後に、ASOを用いて欠損孔を閉鎖することで心房細動の再発の可能性は極めて低くなります。

また、このような時期を経てなお放置すれば、将来的には肺高血圧症から右心不全へと発展して、予後不良とる可能性があるため注意が必要です。

カテーテル閉鎖術の適応基準

- 二次孔心房中隔欠損

- 欠損孔の径が38mm以下の患者

- Qp/Qsが1.5以上、または容量負荷による右室の拡張がある

- 欠損孔辺縁から冠静脈洞、房室弁、右上肺静脈までの距離が5mm以上

当院では、ASDの疑いで紹介された患者さんは、経胸壁心臓超音波検査および経食道心臓超音波を行って欠損孔の有無・欠損孔周囲のリムの測定・心房中隔のサイズ測定などを検討し、カテーテルによる治療が適しているのか、外科手術が適しているのかを総合的に判断して対応させて頂いております。

閉鎖栓(ASO)を用いた治療例(無症状の60歳男性)

ECG(Figure. 1)

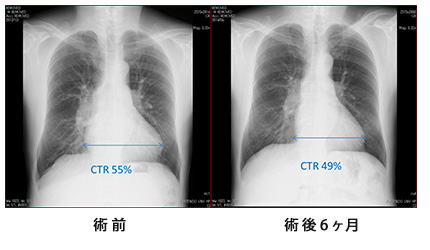

胸部X線 (Figure 2)

術後経過は良好で、自覚症状は術前に認めなかったが、運動耐用能が自覚的にも著明に上がっており、術後6ヶ月のfollow upのECGでは不完全右脚ブロックの消失(Figure 1右)と、胸部X-P上の心陰影の縮小を認めた。(Figure 2右)

経皮的大動脈弁形成術(PTAV)

人口の高齢化と動脈硬化リスク保有者の増加に伴う、重症大動脈弁狭窄症の症例は年々増加傾向となり、手術不能なハイリスク例では、最新の経皮的大動脈弁置換術(TAVI またはTAVR)の治療適応となることが知られています。一方、外科手術やTAVIまでのブリッジとしてのPTAVが、治療前の全身状態改善のためのブリッジセラピーとして有効であることが言われており、また、外科手術もTAVIも不可能な症例ではPTAVが唯一の治療法となる症例も存在します。当院では、少数例ながら重症AS患者に対するPTAVを行っているので、実際の症例を提示します。

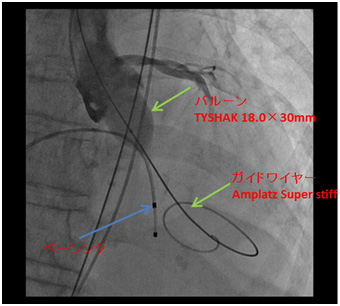

症例は、大腿動脈よりアプローチして、逆行性に大動脈弁からガイドワイヤーを左室内へ通過。次いで、ピッグテールカテーテルを進めてextra-stiff wireに交換し、事前にCTや超音波で想定される至適サイズのバルーンで高頻度ペーシング下に拡張を行っています。バルーン拡張中に大動脈造影を行い、左室内への逆流が無いことを確認することにより、これ以上のサイズアップは危険であることがわかります。

本症例では、術後の圧較差はカテーテルからの引き抜き(peak to peak)で、28.8mmHgへと改善しています。その他、最近では減少傾向にあるものの、リウマチ熱に伴う僧帽弁狭窄症に対するPTMC(経皮的僧帽弁裂開術)なども行っています。

今後は、国内に導入されることが予想されるデバイス、左心耳閉鎖デバイス(LAA: Left Atrial Appendage Closure)やMitral Clipなど、SHDに対するインターベンションのニーズが高まることが想定され、当院でも積極的に取り組んでいく方針です。

今後は、国内に導入されることが予想されるデバイス、左心耳閉鎖デバイス(LAA: Left Atrial Appendage Closure)やMitral Clipなど、SHDに対するインターベンションのニーズが高まることが想定され、当院でも積極的に取り組んでいく方針です。