- 順天堂大学医学部附属順天堂医院

- 診療科・部門

- 診療科・外来部門

- 泌尿器科

- 主な治療・手術関連

- 前立腺がんの薬物療法

前立腺がんの薬物療法

前立腺がんのホルモン治療について

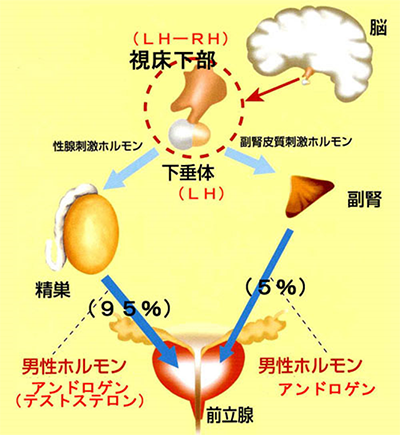

前立腺は男性ホルモンであるアンドロゲンの影響を受け増殖します。前立腺がん細胞も同様にアンドロゲンの影響を受けます。そこでアンドロゲンの分泌や働きをブロックして、がんの増殖を抑えようというのが、ホルモン療法(アンドロゲン除去療法)です。

ホルモン療法は脳の下垂体に働きかける薬剤を注射することで、精巣からアンドロゲンが分泌するのを抑える方法と、「抗アンドロゲン剤」を内服して、アンドロゲンが前立腺の細胞に働きかけるのを防ぐ方法の2つあり、この両者を併用するCAB療法と呼ばれる方法が多く行われています。順天堂医院では患者様と相談の上、たとえ進行がんであっても薬物療法だけでなく、放射線治療やロボット支援手術などを含めた最良の治療法を検討します。

注射薬は1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月ごとに投与するタイプのものがあり、患者さんの状態によって選択されます。内服薬は連日服用いただきます。注射は臍の周りや大腿、上腕の皮下脂肪が多い部位に注射します。注射部位が赤く腫れたり、固くなることがありますので、その際は主治医にご相談ください

ホルモン療法は脳の下垂体に働きかける薬剤を注射することで、精巣からアンドロゲンが分泌するのを抑える方法と、「抗アンドロゲン剤」を内服して、アンドロゲンが前立腺の細胞に働きかけるのを防ぐ方法の2つあり、この両者を併用するCAB療法と呼ばれる方法が多く行われています。順天堂医院では患者様と相談の上、たとえ進行がんであっても薬物療法だけでなく、放射線治療やロボット支援手術などを含めた最良の治療法を検討します。

注射薬は1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月ごとに投与するタイプのものがあり、患者さんの状態によって選択されます。内服薬は連日服用いただきます。注射は臍の周りや大腿、上腕の皮下脂肪が多い部位に注射します。注射部位が赤く腫れたり、固くなることがありますので、その際は主治医にご相談ください

ホルモン治療と骨粗鬆症

ホルモン療法は非常に有効な治療法ですが、アンドロゲンが押さえられることで、骨密度が低下します。骨密度が低下すると骨折や腰痛等の症状が起き、生活の質が低下します。順天堂医院では、ホルモン療法を開始された患者様に対して、早期から骨密度の評価を行い、骨粗鬆症対策を行っています。主な治療法は年一回、リクラストなどの骨粗鬆症の予防薬を点滴投与します。歯の副作用が出ることがあるため、投与前と投与後も定期的に歯科受診をしてもらいます。

ホルモン治療後の経過

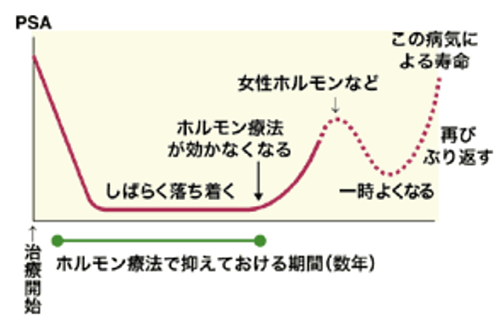

ホルモン療法の効果の持続期間には個人差がありますが、前立腺がんの悪性度を示すグリソンスコアの点数が高い人、腫瘍マーカーPSAが最初から高い人、転移をすでに認める人は比較的早期に効かなくなる傾向があるようです。中には治療を継続することで、長い人は10年以上も病気が進行することがない人もいます。

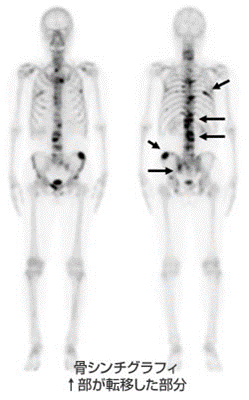

効果の判断はPSAが最も鋭敏です。PSA値が低下している間はがん細胞が押さえられていると考えられます。逆に上昇した場合は病勢が悪化していると言えます。その場合は注射や内服薬を変更して、経過をみる場合が多いです。ただし、PSA値と病勢が一致しないこともありますので、定期的なCTや骨シンチグラムなどの画像による評価も必要です。

転移性去勢感受性前立腺がん(mCSPC)

転移性去勢感受性前立腺がん(mCSPC)とは、アンドロゲン除去療法が有効な状態にあり、かつ画像上転移が見られている状態を指します。治療としては、まずアンドロゲン除去療法を行いますが、近年ではさらに強いアンドロゲン受容体経路の阻害薬(ARSi剤)、アビラテロン(ザイティガ®︎)、アパルタミド(アーリーダ®︎)、エンザルタミド(イクスタンジ®︎)のどれかを併用する治療法が行われます。さらに、ドセタキセル抗がん剤治療(通常は6サイクル)と、新規ARSi剤であるダロルタミド(ニュベクオ®︎)を加えたトリプレット(3剤併用)療法の有効性が近年明らかにされ、2023年2月に本邦で保険収載されております。新しい治療法のためまだデータの蓄積が少ない状態ですが、今後は比較的リスクの高いmCSPC患者さんに使用され、治療の主流となっていくと考えられています。適応について判断し、順天堂医院でもトリプレット治療を積極的に使用しております。また薬物以外にも前立腺がんの腫瘍量が小さい場合には、放射線科と連携をとりながら前立腺自体への放射線照射も積極的に行っております。薬物療法の副作用としては、アビラテロンとドセタキセルによる抗がん剤による治療でいくつか報告されています。報告の多いものだと、好中球減少に伴う発熱、肝機能障害、高血圧、吐き気や食欲不振などの消化管毒性があります。またアパルタミドは皮疹の副作用が比較的多くみられます。適宜状態の確認や採血を行うことによって副作用の早期発見に努めていきます。非転移性去勢抵抗性前立腺がん(nmCRPC)

最近になり提唱された概念であり、定義としては,アンドロゲン除去療法中に PSA 値の上昇が認められた 去勢抵抗性前立腺がんのうち画像検査で遠隔転移が検出されない状態のことを指します。治療としては、PSAの推移を確認しながら、アンドロゲン除去療法に加えてアパルタミド(アーリーダ®︎)、エンザルタミド(イクスタンジ®︎)、ダロルタミド(ニュベクオ®︎)などの薬剤を組み合わせて治療をしていきます。転移性去勢抵抗性前立腺がん(mCRPC)

転移性去勢感受性前立腺がん、または非転移性去勢抵抗性前立腺がんが進行し、アンドロゲン除去療法に抵抗性であり、画像上転移がみられている状態です。最も治療の選択肢があり、この状態に至る前の治療内容によってその後の治療方針がある程度決まってきます。基本的にはエンザルタミド(イクスタンジ®︎)、アビラテロン(ザイティガ®︎)などの新規ホルモン剤治療に加えて、ドセタキセル、カバジタキセルなどの抗がん剤治療がメインとなってきます。また適応がある患者さんには、FoundationOneかBRACAnalysisによる遺伝子変異の検査も行い、BRCAという遺伝子に変異があれば、PARP阻害剤であるオラパリブ(リムパーザ®︎)を使用します。もしくは適応がある患者さんには1次治療として、オラパリブ(リムパーザ®︎)とアビラテロン(ザイティガ®︎)の併用療法か、タラゾパリブ(ターゼナ®︎)とエンザルタミド(イクスタンジ®)の併用療法を使用します。BRCA変異のある患者さんは、それほど頻度は多くないですが、変異がある方へのこれらPARP阻害剤は非常に有効ですので、積極的に遺伝子検査を行なっています。前立腺がんと骨転移

がんが進行すると転移を起こし、前立腺以外の場所にがんが発生してしまう事があります。前立腺がんの転移部位として圧倒的に多いのが骨で、転移のうち85%に達しています。主な症状は痛みで、神経に影響が出るとしびれや脚が動かないと言った麻痺の症状が出現する場合もあります。順天堂では下記のような薬剤などで治療を行っています。

骨転移に対する治療

ゾレドロン酸(ゾメタ®︎)、デノスマブ(ランマーク®︎)という薬剤を使用します。だいたい1ヶ月に1回の皮下注射で、外来で投与します。骨を壊す破骨細胞の働きを抑えて骨を守り、骨病変の進行を遅らせます。これらの薬剤により、骨転移の痛みや骨折のリスクなどを軽減します。ただし、カルシウム値が下がる事があるため、カルシウム製剤とビタミンDを同時に摂取してもらいます。

骨転移を有する去勢抵抗性前立腺がんに対して、2016年に我が国でも使用可能となった放射線医薬品であるゾーフィゴは、静脈注射で投与され、体の内側から放射線を出して、骨転移に対して治療効果を発揮します。この放射線は、アルファ線と呼ばれるもので、ゾーフィゴは「ラジウム-223」という放射性物質です。このラジウム-223は、骨に集まりやすく、がんの骨転移巣に集積し、放出されるアルファ線が、骨に転移したがん細胞の増殖を抑えます。この治療は、約4週間隔での注射を最大6回まで受けることができます。副作用は、主に骨髄抑制(貧血、白血球減少、血小板減少など)、悪心・嘔吐などですが、比較的軽度であることが多いです。この治療のためには、まず放射線治療科を受診して頂き、適応かどうかなどを泌尿器科と放射線治療科で一緒に相談しながら、適応であればスケジュールを決めていきます。また治療後は放射線治療科にも適宜通院加療して頂きます。

骨転移を有する去勢抵抗性前立腺がんに対して、2016年に我が国でも使用可能となった放射線医薬品であるゾーフィゴは、静脈注射で投与され、体の内側から放射線を出して、骨転移に対して治療効果を発揮します。この放射線は、アルファ線と呼ばれるもので、ゾーフィゴは「ラジウム-223」という放射性物質です。このラジウム-223は、骨に集まりやすく、がんの骨転移巣に集積し、放出されるアルファ線が、骨に転移したがん細胞の増殖を抑えます。この治療は、約4週間隔での注射を最大6回まで受けることができます。副作用は、主に骨髄抑制(貧血、白血球減少、血小板減少など)、悪心・嘔吐などですが、比較的軽度であることが多いです。この治療のためには、まず放射線治療科を受診して頂き、適応かどうかなどを泌尿器科と放射線治療科で一緒に相談しながら、適応であればスケジュールを決めていきます。また治療後は放射線治療科にも適宜通院加療して頂きます。

骨転移の症状を改善させる治療

適宜鎮痛剤を使用しますが、痛みの部分が限局している時には、そこに放射線を局所照射します。骨病変が多い時はストロンチウムという全身の骨転移への痛みに効果のある放射線治療を併用する事もあります。

10年後を考慮した治療〜QOLを考慮〜

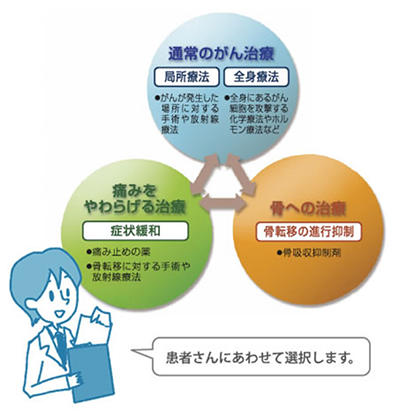

病的骨折のある場合、余命は悪くなってしまいます。圧迫骨折で寝たきりになり、肺炎(誤嚥性肺炎)や感染症を起こして免疫力が低下している患者さんの期待余命は、同じ条件で骨折のない方に比べると短くなります。骨転移による痛みイコール寝たきりとはなりません。痛みの緩和と早期からQOLの阻害要因となる骨痛や骨折(骨関連事象SRE)の抑制により、患者さんのその後の人生は変わってきます。ですから、たとえ完治できない進行した前立腺がんでも、その方の10年先を見据え、がんはあっても苦痛なく生活ができるという治療が必要だと思います。「がん自体に対する治療」、「骨転移の進行を抑える治療」、「症状を改善する治療」の3つを上手に組み合わせることで、患者さんが抱えるさまざまな障害を包括的に解決していくことが重要です。チーム医療の実践

順天堂では泌尿器科、整形外科、リハビリ科、ペインコントロール科でチームを結成し取り組んでいます。

骨転移治療薬をうまく使い、骨転移やそれに伴う骨関連事象をコントロールしていくことが、前立腺がん患者さんのQOLの維持につながります。

骨転移治療薬をうまく使い、骨転移やそれに伴う骨関連事象をコントロールしていくことが、前立腺がん患者さんのQOLの維持につながります。