- 順天堂大学医学部附属順天堂医院

- 診療科・部門

- センター等

- 頭頸部がんセンター

- 対象疾患

- 下咽頭がん

下咽頭がん

下咽頭癌とは

下咽頭は喉頭の後面にあり、食道の入り口に存在する部位です。下咽頭癌は同部に発生した癌で、発生部位(亜部位)により梨状陥凹癌(りじょうかんおう)、輪状後部癌(りんじょうこうぶ)、咽頭後壁癌(いんとうこうへき)に分けられます。下咽頭癌の特徴

下咽頭癌は近年、増加しており喫煙や飲酒がリスクファクターとなります。腫瘍のタイプはほとんどが扁平上皮癌(へんぺいじょうひがん)で、他の組織型はまれです。亜部位の頻度では、全体の約70%を梨状陥凹癌が占め、ついで後壁癌が約25%、輪状後部癌が約5%となります。下咽頭癌全体では50~70歳代に好発し、男女比は2~4:1です。初発症状は咽頭痛やつかえ感などの咽喉頭異常感で、進行すると嚥下困難(飲み込みにくさ)・嗄声(声のかすれ)・耳への放散痛などが出現します。また、下咽頭はリンパ網に富んでいるため早期に頸部リンパ節(首のリンパ節)への転移が出現します。初期症状に乏しく、これらの症状は比較的進行した状態で出現します。そのため進行した状態で発見される事が多く(約70%以上)、頸部のリンパ節腫脹を主訴に医療機関を受診するケースも多く認められます。

下咽頭癌の約20%程度に、他の部位に同時に悪性腫瘍(がん)を認めます。これを重複癌と呼び、他の頭頸部領域や食道に多く認められます。そのため下咽頭癌以外の臨床症状が無くても、胃カメラなどでこれらの検索を行う必要があります。近年では、別の目的で行った胃カメラの検査で偶然に症状のない早期の下咽頭癌が発見されることが胃カメラの進歩とともに増加してきています。

診断

咽頭痛やつかえ感、嚥下時痛などを訴えて受診した場合には、ファイバースコープで下咽頭を観察します。ファイバーで粘膜の乱れや潰瘍、隆起性病変などを認めた場合には本疾患を強く疑います。ファイバーで観察する時には息をこらえたり首を回したりなどの色々な方法で観察する場合があります。中咽頭癌を疑う場合には、病変の一部を採取(組織生検)し病理検査が必要です。

画像検査では、CTやMRIを行い目視できない部分の腫瘍の範囲の確認やリンパ節転移などの状況をチェックします。また先述したように重複癌のチェックのため胃カメラを行います(当センターでは消化器内科と連携しているため迅速かつ詳細な検査を行っています。

治療

早期の癌にたいしては経口切除が近年では行われるようになってきました。入院し全身麻酔下に口から内視鏡を挿入し長い鉗子を使用して切除します。本治療は当院でも積極的に行っています。腫瘍の範囲が広い場合などには、本治療法が困難ですので放射線治療を行います。さらにこれ以上に進行している場合には放射線と抗がん剤を併用した機能温存治療を行いますが、抗がん剤と放射線療法の併用は治療による副作用も強く、治療後の嚥下障害や違和感、乾燥感などがかなり出現します。そのため当院では、声帯(発声機能)を温存した手術が可能な場合には機能温存手術も積極的に行っています。さらに進行した癌では拡大切除が必要になります。拡大切除では声帯を含めた切除(声を失う)が必要であり治療後のQOLの低下を伴いますが、大きく進行した癌に対しては放射線療法と抗がん剤による治療では根治の可能性が低いため手術療法が奨められます。癌が治らないと進行した癌により声が出なくなってしまったり食事が食べられなくなってしまいますので、拡大切除による根治のメリットは大きいと考えています。

拡大手術は下咽頭・喉頭・頸部食道を切除し(咽喉食摘術)欠損した部位に対しては、腹部を切開し小腸(空腸)を採取して咽頭に移植する必要があります。本手術では声帯を合併切除するため基本的にはお話をすることは不可能となりますが、近年はボイスプロステーシスといって発声機能をとりもどす方法が行われています。当センターでも本方法を多くの症例で施行しています。本方法を行うことによりほとんどの症例では音声によるコミュニケーションを回復できるようになっています。音声の質はやはり声帯の発声に比べると劣り、また自己管理も必要などのデメリットもありますが、以前と比べコミュニケーションがとれるようになったことは大きな進歩と思われます。

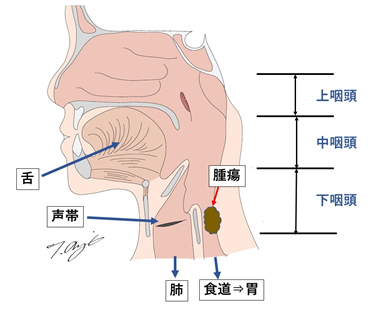

下咽頭癌のイラスト図

下咽頭癌のイラスト図

下咽頭を側面から見ている

下咽頭癌のファイバー写真

下咽頭癌のファイバー写真