- 順天堂大学医学部附属順天堂医院

- 診療科・部門

- センター等

- 頭頸部がんセンター

- 対象疾患

- 甲状腺がん

甲状腺がん

甲状腺癌とは

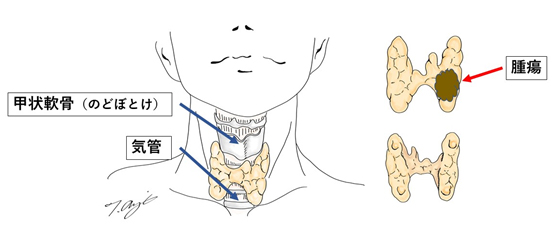

甲状腺は前頸部に位置し、甲状軟骨(のどぼとけ)の下方に蝶々が羽を広げたような形で存在している内分泌組織です。甲状腺より分泌されるホルモンは新陳代謝を活発にし、活動性を上昇させるホルモンです。甲状腺癌は同部位より発生した癌で、腫瘍のタイプとして乳頭癌(にゅうとう)・濾胞癌(ろほう)・髄様癌(ずいよう)・未分化癌(みぶんか)の4種類に分類され、それぞれに特徴があります。予後は他の悪性腫瘍に比べ未分化癌を除いては良く、正しい診断・治療を行えば治る癌と言えます。甲状腺癌の特徴

甲状腺癌はごく小さいものまで含めると約10人に1人に認められるほど実は多い疾患です。しかし比較的症状に乏しく、腫瘤(しこり)の自覚以外に特徴的な症状はあまりありませんが進行してくると嗄声(声かすれ)をきたします。腫瘤がかなり大きくなるまで咽喉頭違和感などは無く、甲状腺機能低下や機能亢進の症状をきたすこともあまりありません。そのため、健康診断で行うCT検査や動脈硬化をチェックする頸動脈超音波検査などでたまたま見つかるケースが多く存在します。進行は比較的遅く、急激に増大する腫瘤の場合には未分化癌を疑います。甲状腺側葉の大きさは3~4cm程度で、正常であれば触診で触知できないのが普通です。甲状腺の腫大があり疼痛・触診痛があれば亜急性甲状腺炎、未分化癌を疑いますが、多くは無痛性の腫脹のため視触診だけでは鑑別は困難です。

診断

甲状腺に腫大を認めた場合には、癌の他に慢性甲状腺炎・亜急性甲状腺炎・バセドウ病・良性腫瘍などの可能性を考慮にいれて精査を進めていきます。嚥下障害(飲み込みにくさ)や嗄声(声のかすれ)を認める場合や、頸部リンパ節(首のリンパ節)の腫脹などが認められた場合には強く癌を疑います。超音波検査は痛みなどの侵襲をともなわず比較的手軽にできる検査で、非常に有用です。癌を疑った場合には細胞診が必要です。細胞診は超音波を使用して針を頸部にさし、注射器で腫瘍の細胞を採取してくる検査です。採血で使用する針と同等の太さの針ですので痛みはそれ程ではありませんが、細いため一度では診断がつかず数回行う場合もあります。また複数回行っても診断がつかない場合もあります。

画像検査は超音波以外にCTやMRIといった検査を行い、主に腫瘍と周囲組織との関係を確認するのに用いられます。

治療・予後

甲状腺癌に対しては、放射線療法や化学療法はあまり効果を期待できません。そのため、基本的に手術療法が治療の中心となります。手術の術式は通常、患側(腫瘍のある側)の腺葉を切除する腺葉切除(半切)が標準ですが、癌の広がりやリンパ節転移の状態に応じて切除範囲の拡大やリンパ節郭清を行います。半切程度であれば1.5時間程度で済み、入院期間も1週間程度で退院できます。手術の主な後遺症は反回神経麻痺による嗄声があり、わずかな可能性ですが永久的に声がかすれてしまう可能性があります。術後、手術によって甲状腺の機能低下(ホルモン不足)や副甲状腺(上皮小体)の合併切除に伴うカルシウム調節異常が起こる可能性がありますが、半切の場合には通常これらの合併症はあまり起こりません。乳頭癌の特徴

乳頭癌は、甲状腺癌の中で一番頻度が高く甲状腺癌の約85~90%程度を占めます。男女比では女性に多く、その割合はおよそ5:1です。頸部リンパ節転移をきたしやすいのが特徴です。多くのケースでは非常に予後が良く再発の危険性はありますが生命の危険に陥る可能性はかなり少ない癌です。しかしながら一部には、予後の劣る高危険度群が存在しますので注意が必要です。このようにおとなしい癌ですので、逆に術後の経過観察は長期間必要となります。直径1cm未満の微小な乳頭癌、いわゆる微小乳頭癌(検診で約100人に1人くらいの確率で発見されます)長い経過のなかでも増大することが少なく、生命の予後に無関係と言われています。また、増大した場合でもその時点で手術を行えば手遅れになることはほとんどありません。そのため最近では微小乳頭癌に対しては厳重な経過観察のもとに手術を行わない方針が可能となっており当センターでも経過観察することが多くなっています。

甲状腺癌は未分化癌を除いて基本的に予後の良い癌ですが、初診時に遠隔転移・大きなリンパ節転移・周囲組織の明らかな浸潤を認めるものは、予後が劣ると言われています。

甲状腺のイラスト

甲状腺手術術後